民事信託(家族信託)ってどういう仕組み?

信託と一括りにしても、民事信託(家族信託)、遺言代用信託、事業承継信託、福祉型信託など、数種類あり、信託ごとに目的は異なります。

そのなかで、財産管理や相続対策を目的に利用されている信託が民事信託(家族信託)。

今回は「民事信託(家族信託)の仕組み」についてご紹介します。

▶︎ 民事信託(家族信託)とは

個人や家族が本人の財産を管理・運営するための仕組みで、主に相続対策や財産管理を目的に利用されています。

*ここでいう「個人」とは

- 財産管理を他者にお願いしたい人

- 相続争いを避けたい人

- 後継者に財産を引き継ぎたい経営者

- 特定の家族や親族を支援したい人

- 財産分配に特定の目的を持っている人 などが挙げられます。

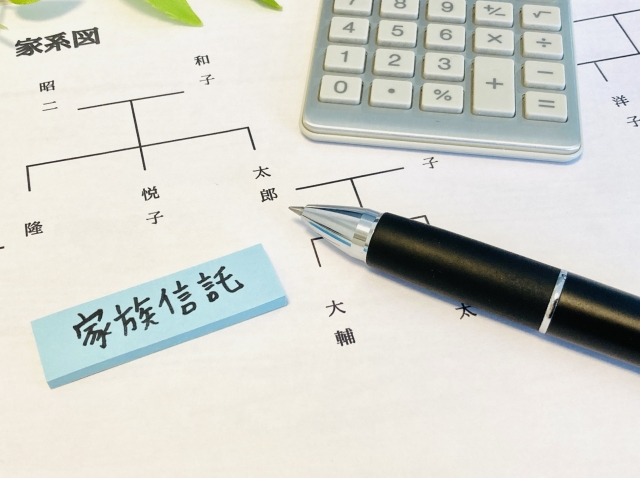

▶ 民事信託(家族信託)の基本構造

- 信託する人(委託者)は、自身の財産の信託に同意する。

- 信託財産を管理・運用する人(受託者)は、委託者から預かった財産を管理し、契約を基に運用していきます。

- 信託財産を受け取る人(受益者)は、信託財産の利益を受ける人です。通常、委託者自身が受益者となる場合が多くありますが、家族や後継者など受託者以外の人物を指定することも可能です。

▶ 民事信託(家族信託)の特徴

民事信託は、家族間で財産を管理・運用する目的で使用されます。

家族間で財産管理や運用をすることで、相続問題を未然に防ぐことが可能です。

▶ 民事信託の利用目的

民事信託の利用目的は以下の通りです。

- 相続が発生した際、家族や親族間で起こり得るトラブルを未然に防ぐこと。

- 相続の際、財産を円滑に分配できるようになる。

- 生前から財産管理・運用・処分を行えるため、相続トラブルを回避できる。

- 信託契約を結び、受益者や分配方法を明確にしておくことで、相続に関する争いを防ぐことができる。 など

主な利用目的は「相続対策」です。

▶ 民事信託の機能

・財産管理機能 受託者は信託の目的の範囲内で、信託財産の管理・処分をすることができる

・転換機能 財産を信託すると財産の性質が転換するので、新たな活用ができる。

・倒産隔離機能 信託された財産は、受託者の名義になる。信託財産は受託者の財産とは分別管理をして、

隔離され、信託法により保護される。それにより、受託者の債権者による差し押さえができない。

▶ 財産管理と任意後見の関係性

民事信託を結ぶことで、委託者が高齢や認知症になった場合など、信託契約を利用し、受託者に財産管理の委託が可能です。

ただし、民事信託では財産管理しか行うことができず、身上監護をすることができません。認知症になった場合に、身上監護を

しようとする場合には、任意後見契約を結んでおいた方がいいです。人によっては民事信託の方がいい場合と、任意後見契約の方

がいい場合があります。

▶ 法的効力について

信託契約は、信託法や民法に基づいた規定があります。

適切な順序で契約内容を作成しなければ、法的な効力は発生しない可能性も。

また、民事信託は税務上の影響も受けています。信託財産の管理や分配は、税務を考慮しなければなりません。

▶ 信託のメリット・デメリット

メリットデメリットは以下の通りです。

[メリット]

- 信託の内容を自由に設計できる。。

- 家族の間で信託を通ることができる。

- 財産の特定の目的で管理・運用可能。 など

[デメリット]

- 契約には弁護士や行政書士などの専門家への相談が必要になる。

- 信託財産の管理・運営には手数料が発生することがある。

- 認知症になっても身上監護ができない。 など

▶ 民事信託(家族信託)を利用する人とは

信託契約を結ぶのは以下のようなケースが挙げられます。

- 高齢者や認知症などの認知機能低下の可能性がある人

- 相続争いを避けたい人

- 障害のある子どもを持つ親

- 後継者に財産を管理の委託を考える経営者

- 財産分配にこだわりがある人

- 自己管理が難しくなった場合の財産管理

- 未成年の子どもを持つ親

- 収益不動産を持っている人 など

委託者が自身の将来のために信託契約を結ぶケースがあれば、障害の有無に関わらず子どもを持つ親御さんが亡くなった際に、相続に困らないよう契約も結ぶケースもあります。

その他には、経営者が後継者に向けて信託契約を結ぶケース、相続争いに備えて契約を結ばれるケースも。

▶ まとめ

信託契約の内容は、契約する委託者によって異なります。

個々のニーズに応じて内容をカスタマイズできるので、専門家の助言を受けられるのがおすすめです。

種と実 行政書士事務所は、遺言・家族信託・成年後見の専門家です。

大切な財産、ご先祖様から代々受け継がれてきた資産をこれからも笑顔で繋げられるよう、皆さまの思いに寄り添った解決策をご提案させていただきます。

まずは、お気軽にご相談ください。